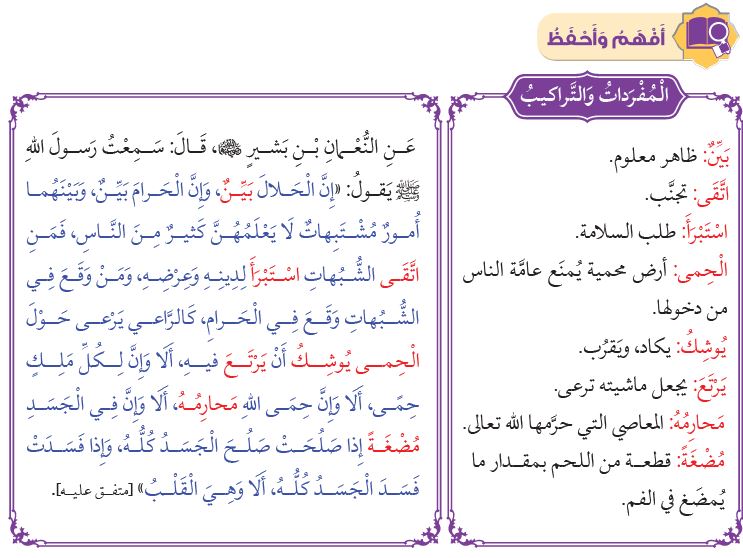

التَّعْريفُ بِراويِ الْحَديثِ النَّبَوِيِّ الشَّريفِ

- هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما.

- وُلِد في السَّنَة الثانية للهجرة.

- روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (114) حديثًا.

- عمل قاضيًا لدمشق، وتولّى حُكْم الكوفة وحمص زمن الدولة الأموية.

- توُفِّيَ سَنَة خمس وستين للهجرة.

الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُ

أعلل:

اتفق العلماء على عِظَم هذا الحديث الشريف، وأنَّه أصل من أصول الشريعة، وذهب كثير منهم

إلى أنَّه أحد أربعة أحاديث يقوم عليها مدار التشريع الإسلامي.

نظرًا إلى تعلُّقه بكلِّ أبواب الفقه، وبخاصَّة المعاملات المالية، والنكاح، والطعام والشراب.

الأحاديث الأربعة الجامعة لِما يقوم عليه مدار التشريع الإسلامي هي:

1) قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَِّمَا الْأَعْمَالُ باِلنِّيَّاتِ» (رواه البخاري).

2)قوله صلى الله عليه وسلم: «مِنْ حُسْنِ إسِْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لَا يَعْنيهِ» (رواه الترمذي).

3)قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (متفق عليه).

4)قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرامَ بَيِّنٌ» (متفق عليه).

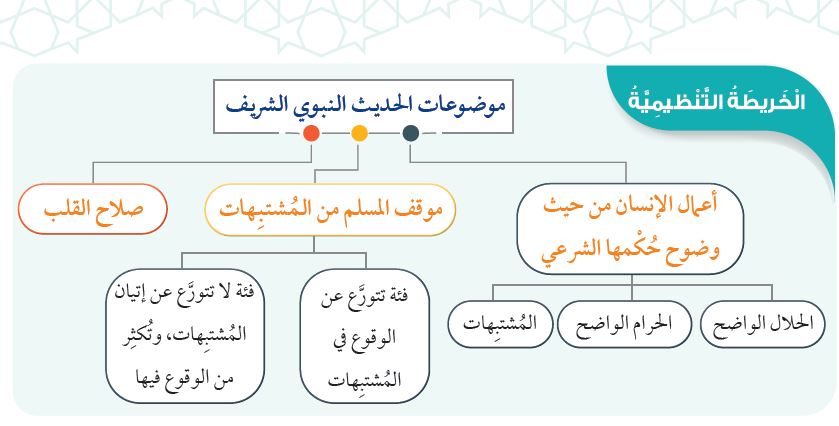

أولًا: أعمال الإنسان من حيث وضوح حُكْمها الشرعي

أ . الحلال الواضح: هو ما دلَّت النصوص على مشروعيته، أو ما لا يوجد دليل على تحريمه، ولا يخفى على معظم الناس حِلُّه.

مثل: أكل الطيِّبات، والزواج، والبيع، والإجارة، والرهن، والوكالة.

ب. الحرام الواضح:هو كلُّ ما دلَّت النصوص الشرعية على حُرْمته، ولا يخفى ذلك على معظم الناس.

وهو ما أمر الشرع بتركه على وجه الإلزام.

مثل: أكل المَيْتة، والتعامل بالرِّبا، والقِمار، وشرب الخمر، والزنا، وعقوق الوالدينِ، وإساءة الجوار، ونقض العهود والمواثيق، وأكل لحم الخنزير.

ج. المُشتَبِهات: هي الأمور الغامضة التي التبس أمرها، وخَفِي ذلك على كثير من الناس، ولكنَّ الراسخين في العلم يعرفونها عن طريق:

النظر والبحث في أدلَّة الأحكام ومقاصد التشريع الإسلامي ومبادئه الكلية.

لذا يجب سؤال أهل العلم الشرعي لمعرفة حُكْم المُشتبهِات. الدليل: قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (لأنبياء: ٧).

- إذا اختلف الفقهاء في حُكْم الأمور المُشتبهِات بين مَنْ يرى حِلَّها ومَنْ يرى حُرْمتها، وكانت مُتردِّدة بين الحِلِّ والحُرْمة، فالأَوْلى تركها واجتنابها.

-هذا الاشتباه لا يقع في الشريعة الإسلامية نفسها، وإنَّما يكون في فهم الفقهاء لها.

أمثلة على المشتبهات:

1) أشكل على الإمام مالك رحمه الله حكم أكل خنزير البحر حين سُئلِ عنه؛ إذ امتنع عن الإجابة لتعارُض الأدلَّة عنده، وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ﴾ (المائدة: 3)، فخاف أنْ يكون منه فيَحرُم، وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (المائدة: 96)، فخاف أنْ يكون منه فيَحِلُّ.

2) إنْ أصابت النجاسة جزءًا من الثوب لم يعلم صاحبه موضعها، فاتقاء المُشتبهِات يكون بغسل الثوب كله.

ثانيًا: موقف المسلم من المُشتبِهات

أعلل: في هذا الحديث الشريف دعوة للمسلم إلى الورع، وتحذير له من الوقوع في المُشتبِهات.

- لأنها قد تقوده إلى ارتكاب الحرام.

- لأنَّ تتبُّع المُشتبهِات يوقِع المسلم في الشُّبُهات.

-يُعرِّضه للغيبة والنميمة.

- يُفقِده ثقة الناس به.

يُصنَّف الناس إلى فئتين من حيث النظرة إلى المُشتبِهات:

أ . فئة تتورَّع عن الوقوع في المُشتبِهات.

النتيجة: تُحافِظ بذلك على سلامة دينها وسُمْعتها من الطعن؛ لحرصها ألّا تقع في الحرام. فإذا ظهرت لها شُبْهة وقفت عندها لتتبيَّ حُكْمها، فإنْ أدَّت إلى حرام أو مكروه اجتنبتها.

ب . فئة لا تتورَّع عن إتيان المُشتبِهات، وتُكثرِ من الوقوع فيها.

النتيجة: يُخشى عليها من فعل الحرام، لاحتمال أنْ يكون ما وقعت فيه من شُبُهات حرامًا؛ إذ لم يتبيَّن لها حُكْمه، ولم تسأل عنه.

ومَنِ اعتاد التساهل في الوقوع في المُشتبهِات سَهُل عليه الوقوع في الحرام ؛ لأنَّ النفس تُسوِّل له، وتَجُرُّه شيئًا فشيئًا، ويدلُّ على ذلك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم: «... كَالرَّاعي يَرْعى حَوْلَ الِْمى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيهِ ».

أمّا الذي يبتعد عن المُشتبِهات فإنَّه يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا.

مفهوم الشُّبهُات: جمع شُبْهة، وهي الأفعال التي تجعل الإنسان موضع تهمة وشَكٍّ.

ثالثًا: صلاح القلب

أنَّ الأصل في صلاح الإنسان، واستقامة جوارحه، هو امتثاله ما أمر الله تعالى العباد به؛ ففي هذا صلاح القلب واستقامته.

من مظاهر صلاح القلب أنه:

1)أخلص في العمل.

2)يعرف الحقَّ من الباطل.

نتيجة صلاح القلب:

1) استقامت جوارح الإنسان.

2) السماحة في التعامل مع الآخرين.

3) القدرة على التعاون والعطاء.

4) الحِرْص على دينه ومجتمعه ووطنه.

5) البُعْد عن كلِّ الشُّبُهات.

مظاهر فساد القلب:

1) جهل الإنسان.

2) عدم معرفته بالحقِّ أو بالحلال والحرام.

3)التفريط في استبانة ذلك، أو معرفة الحلال والحرام، لكنَّه ترك الحلال، وتجرَّأ على الحرام.

نتيجة فساد القلب:

كانت جوارحه فاسدة، لا تستقيم على ما شرع الله سبحانه وتعالى.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «ألَا وَإنَِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً» بيانٌ بأنَّ القلب خطره عظيم بالرغم من صِغَر حجمه، ومنفعته جليلة، وأنَّه إذا فسد القلب فسدت بقية الأعضاء والجوارح.

الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ

يجب على المسلم أنْ يحرص على صلاح قلبه.

من الأعمال التي تُعِين على صلاح القلب:

أ . قراءة القرآن، والتدبُّر فيه. قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: 24).

ب. مجالسة الصالحين، والابتعاد عن أهل الفسق والمعاصي. قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنعام: 68 ).

المحافظة على أداء العبادات، مثل: الصلاة، والصيام. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 21 ).

د . التوجُّه إلى الله تعالى بالدعاء. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران: ٨).

ه. المداومة على ذِكْر الله تعالى. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨).

و . اختيار الحلال الطيِّب من الطعام والشراب. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾(البقرة: 172 ).