التَّعَلُّمُ الْقَبْلِيُّ

شرع الإسلام أحكامًا وتوجيهاتٍ عِدَّةً لبيان طرائق كسب المال، وتنميته، والمحافظة عليهِ، وإنفاقه في الوجوه المشروعة، وحرَّم إضاعته وإتلافه، ودعا إلى التوازن في إنفاقه. قال تعالى:(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا) (الفرقان: ٦٧). وقد أرشد الإسلام إلى توثيق المعاملات المالية؛ لحفظ حقوق الناسِ وأموالهم، والحرص على عدم ضياعها، ومنعًا للمنازعة والاختلاف. قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (البقرة: ٢٨٢).

| أَتَأَمَّلُ وَأُبَيِّنُُ أَتَأَمَّلُ ما سبق، ثمَّ أُبَيُِّن بعض التشريعات التي جاء بها الإسلام لحفظ المال وتنميته. |

|

حث الإسلام على كسب المال بطرائق مشروعة مثل: (العمل، التجارة، الهبة). دعا إلى تنمية المال، والمحافظة عليه وإنفاقه في الوجوه المشروعة. حرَّم إضاعته وإتلافه، فنهى عن الإسراف وحرّم التبذير ودعا إلى التوازن في الإنفاق. دعا إلى حفظ المال بتوثيق المعاملات المالية. حرم السرقة وأكل أموال الناس بالباطل. |

الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُ

حَثَّ الإسلام المسلم على تخصيص جزء من أمواله لعمل الخير في حياته، وما ينفعه بعد مماته.

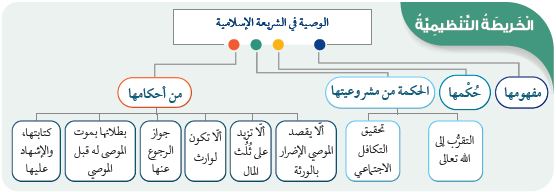

أوَّلًا: مفهوم الوصية

الوصية: هي أنْ يتبرَّع الإنسان بجزء من أمواله أثناء حياته لشخص أو جهة ما؛ على أنْ يُنفَّذ هذا التبرُّع بعد وفاته.

ومثالها: أنْ يوصي شخص بجزء من ماله بعد وفاته لتدريس طلبة العلم، أو كفالة الأيتام، أو الإسهام في بناء مسجد، أو مدرسة، أو مؤسسة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة، أو لشخص مُعيَّن.

ثانيًا: حُكْم الوصية، وحكمة مشروعيتها

شرع الإسلام الوصية، وجعلها مندوبة. ومن حِكَم مشروعيتها:

أ . تقرُّب الإنسان إلى الله تعالى بتدارك ما فاته، أو غفل عنه، أو قصّر فيه من الخيرات والأعمال الصالحة أثناء حياته.

ب. تحقيق التكافل الاجتماعي، وسَدُّ حاجة المحتاجين من أبناء المسلمين؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى، وزيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس، من الأقارب والأرحام والأصدقاء من غير الوارثين.

|

أُفَكِّرُ أُفَكِّرُ في دور الوصية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. |

|

تسهم الوصية في تحقيق الترابط الاجتماعي بين الأقارب وبين غيرهم مما يجعل المجتمع متحابًا ومتماسكًا وقويًا، كما أن الوصية تسهم في تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي بين أبناءه بسد حاجات الناس. |

ثالثًا: من أحكام الوصية في الإسلام

تَحْكم الوصية في الإسلام مجموعة من الأحكام الشرعية، منها:

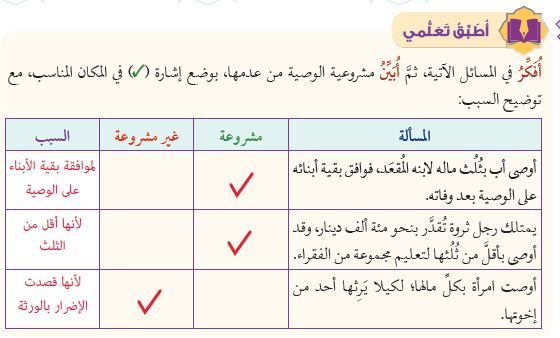

- ألّا يقصد الموصي بالوصية الإضرار بالورثة، فإنْ قصد الإضرار بالورثة، فإنَّ ذلك يُعَدُّ حرامًا، قال تعالى:(من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) (النساء: ١٢).

- ألّا تزيد الوصية على ثُلُث مال الموصي؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه عندما سأله عن مقدار ما يوصي به: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنيِاءَ خَيْر مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفونَ النّاسَ»(عالَةً: فقراء، يتَكََفَّفونَ: يسألون الناس، ويطلبون منهم المال).

فإذا أوصى المسلم بأكثر من ثُلُث ماله، فإنَّ تنفيذ الوصية يكون مشروطًا بموافقة جميع الورثة على ذلك.

أَتَوَقَّفُ

نظَّم قانون الأحوال الشخصية الأردني أحكام الوصية وَفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

باستخدام الرمز المجاور (QR Code)، أَرْجِعُ إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني للاطِّلاع على المواد (279 - 254)التي تتعلَّق بهذا الخصوص.

|

أَتَأَمَّلُ وَأَسْتَدِلُّ أَتَأَمَّلُ الحديث النبوي الشريف الآتي، ثمَّ أَسْتَدِلُّ به على واقعية التشريع الإسلامي: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفونَ النّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بِها وَجْهَ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ بِها" (رواه البخاري ومسلم). |

|

التشريع الإسلاميّ واقعيٌّ فهو لم يترك المجال لصاحب المال بالتصرّف في ماله كيفما شاء دون ضوابط، فقد جاء تقييد الوصيّة بالثلث؛ حتى لا يلحق الضَّرر بالورثة، ((إنّكَ أنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ)). وفي مقابل ذلك لم يحرم صاحب المال أن ينال الأجر والثواب بأن أعطاه الحقَّ في الوصيّة، لما لها من منافع تعود على الفرد والمجتمع، ((وإنّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وجْهَ اللهِ إلّا أُجِرْتَ بها)). |

- ألّا تكون الوصية لوارث؛ فإذا كانت الوصية لأحد الورثة، فإنَّها لا تُنفَّذ إلّا بموافقة جميع الورثة على ذلك بعد موت الموصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ f قَدْ أَعْطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ"؛ ذلك أنَّ إعطاء بعض الورثة من غير رضا الآخرين يؤدّي إلى حدوث الشقاق والنزاعِ، وإثارة البغضاء والحسد بينهم.

- يجوز للموصي أنْ يرجع عن وصيته، أو أنْ يُغيِّر فيها قبل موته؛ لأنَّها من باب التبرُّع. فإذا مات من غير أنْ يرجع عنها، لزمت في حقِّ ورثته، ويُؤجَر الورثة على تنفيذ الوصية.

- تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي؛ فإذا أوصى شخص بجزء من ماله بعد وفاته، فمات الموصى له قبل الموصي، بطلت الوصية، وأصبحت كأنْ لم تكن. وكذلك تبطل الوصية إنْ قتل الموصى له الموصي.

- يُندَب للمسلم أنْ يكتب وصيته، ويُشهِد عليها؛ لأجل حفظها، وضمان تنفيذها، ومنعًا من احتمال جحودها وإنكارها.

الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ

الأصل في الوصية أنْ تكون بالمال، ولكنْ يُستحَبُّ للإنسان إذا أوصى بالمال أيضًا أنْ يكتب وصية يُبيِّن فيها ما له وما عليه من حقوق للآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصي فيه، يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتوبَةٌ عِنْدَهُ".

كذلك يُستحَبُّ له أنْ يوصي أهله بالخير والمعروف، فيكون ذلك من باب النصيحة، مثل: الوصية بالمحافظة على أداء الصلاة، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الأبناء والبنات والزوجات. قال تعالى:(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون).